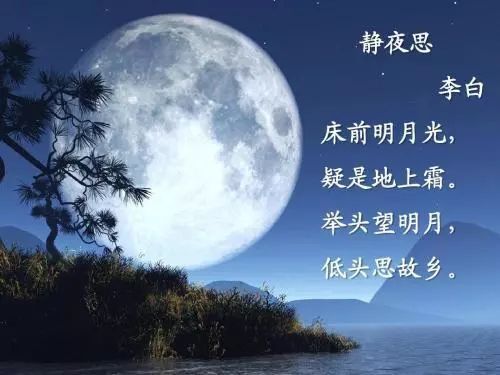

床前明月光的床的意思,井栏之思,月下乡愁

床前明月光的床,可以理解为睡觉的床铺。这句诗出自唐代诗人李白的《静夜思》,表达了诗人在夜晚思念家乡的情感。在这句诗中,“床”指的是诗人夜晚睡觉的地方,明月的光辉透过窗户照在床上,使诗人更加思念远方的家乡。你有没有想过,那首我们从小背到大的《静夜思》,其中“床前明月光”的“床”究竟是什么意思呢?是不是觉得它只是简单指睡觉的床?其实,关于这个“床”,民间有各种各样的说法,今天,就让我带你一探究竟,揭开这个千年谜题。

一、床,原来不是床?

小时候,我们总是以为李白是在自己的床上,看着窗外的月光,思念着遥远的故乡。这种理解其实是一种误解。在古代,人们的生活习惯与我们今天大不相同。那时候,汉民族是席地而坐的,没有椅子、凳子这样的家具。而“床”,在古代,其实是一种坐具,叫做“胡床”。

胡床,又称胡坐,源自胡人,是一种挂在马背上的小板凳。下马时,可以坐在上面休息。杜甫在《树间》一诗中就提到:“岑寂双柑树,婆娑一院香。交柯低几杖,垂实碍衣裳。满岁如松碧,同时待菊黄。几回沾叶露,乘月坐胡床。”可见,胡床在古代是一种常见的坐具。

二、井栏,另一种可能

除了胡床,还有一种说法认为,“床”指的是井栏。井栏,顾名思义,就是井上围栏。在古代,井是人们生活的重要水源,因此,井栏也成为了人们日常生活中不可或缺的一部分。

《辞海》中明确注释:“床,井上围栏。”李白的《静夜思》作于公元727年,那时的湖北安陆,有井水的地方被称为故乡。诗人置身在秋夜明月下的井边上,举头遥望,顿生思乡之情。这种解释既符合诗中的意境,也符合古代的实际情况。

三、井栏,承载着记忆与情怀

井栏,不仅仅是一种实用工具,更是一种承载着记忆与情怀的象征。在我家屋后,就有一口围着井栏、盖着井盖的井。每次回到家中,我都要在井栏边站一站,在井台上坐一坐。有月光的晚上,望着井栏前的月光,心中不由涌起对故乡的思念之情。

这口井最初只是一个自然形成的水凼,没有井栏,也没有任何防护设施。井边有几棵桃树,桃花桃叶飘落水中,人们也并不介意,照常饮用。随着时间的推移,井边的桃树被砍掉了,为了安全起见。但即便如此,这口井的变迁仍然承载了我太多的记忆与情怀。

四、井栏,与月亮的邂逅

那么,为什么说“床”指的是井栏呢?其实,这与古代人的生活习惯有关。在夏天,古代人晚上没什么娱乐条件,只能一群人围在井边谈天说地,小孩子在旁边玩耍。而经过考古学家的研究,井栏就是围在水井旁边的木栏,用来保护井壁使其避免塌陷。

在古代,井栏的高度也符合望月的高度。所以,最合理的解释就是李白遥看井栏前的月光,产生了浓浓的思乡之情,并且有感而发写出了流传千古的《静夜思》。

五、床,还是窗?

当然,关于“床”的解读,还有其他说法。有人认为,“床”是窗的通假字,或者“床”就是卧具。但从考古发现来看,中国最早的水井是木结构水井,古代井栏有数米高,成方框形围住井口,防止人跌入井内。这方框形既像四堵墙,又像古代的床。因此,古代井栏又叫银床,说明井和床有关系,其关系的发生则是由于两者在形状上的相似和功能上的类同。

关于“床前明月光的床”的意思,虽然有多种说法,但无论是胡床、井栏,还是窗、卧具,都离不开诗人李白对故乡的思念之情。而这,正是这首诗流传千古的魅力所在。

版权声明:本站严格遵守《信息网络传播权保护条例》,仅分享已标注来源的公开事实信息,不复制原创内容。若权利人认为内容侵权,请于30日内联系,我们将立即核实并删除。网站邮箱;ysadwai@gmail.com 通知邮箱谢谢!